突然だけど――ビデオリサーチ社が発表している視聴率データから、先の7/11~7/17の関東地区のベスト視聴率10を抜き出してみたいと思う。

――いかがです?

NHKが7つに日テレが2つ、TBSが1つ。NHKが圧倒的だ。僕らは高視聴率番組というと、つい日テレの番組を思い浮かべるけど、こうして並べてみると、NHKの強さが際立つ。

まぁ、考えてみたら、連ドラが軒並み苦戦する中にあって、NHKの朝ドラだけはここ数年、常に20%超えで別世界だし、大河ドラマだって今年の『真田丸』は、ドラマの及第点といわれる15%を一度も割らない。絶好調だ。

あと、目立つのはニュースなどの報道系番組の類い。これもNHKは強い。一方、バラエティは『笑点』に『ザ!鉄腕!DASH!!』と、こちらは日テレの牙城。とはいえ、NHKも『ブラタモリ』が9位と健闘だ。

視聴率の鍵を握るオーバー50

いや、何も僕はここで、NHKの強さを訴えたいワケじゃない。僕が言いたいのは――これらの番組は、全て50代以上の視聴者が鍵を握っているということ。

そう、オーバー50。NHKの編成局がこの4月から『クローズアップ現代』を22時台に下げて、バラエティ番組の開始を19時半に上げたのも――同局の視聴者が50代以上に偏っていることに危機感を覚えたから。裏を返せば、だからこそNHKが強いとも言える。

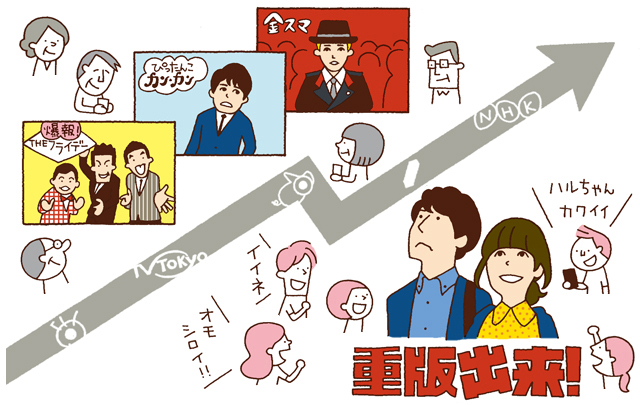

それにしても、いくら前クールの連ドラ『重版出来!』がSNSで盛り上がろうとも、オリコンが主宰する「コンフィデンスアワード・ドラマ賞」で最高栄誉である作品賞に輝こうとも――かのドラマの平均視聴率は8%であり、一回も二桁に届かなかった。

視聴率って、一体何?

視聴率の仕組み

まずは基礎知識として、テレビの視聴率の仕組みについて簡単に解説してみたいと思う。

僕らが普段、ネットの記事などで目にする視聴率は、ビデオリサーチ社が調査・発表する“関東地区”の“世帯視聴率”だ。

もちろん、録画は含まれない。アメリカでは「C3」と言って、オンエア日と放送後3日間の録画視聴を足した視聴率がスタンダードになってるけど、日本ではまだまだオンタイムの視聴率のみ。

そして、意外と誤解されがちだけど、発表される視聴率は、あくまで関東地区で測定された数値。全国平均じゃない。

というのも、視聴率って案外、地域差があるんですね。例えば、現在放映中の波瑠が主演の連ドラ『ON 異常犯罪捜査官・藤堂比奈子』なんて、関東では初回視聴率9.6%だったけど、関西ではなんと13.4%。

びっくりぽんだ。

視聴率は誤差ありき

では、“世帯視聴率”とはどういうものか。簡単に説明すると、それは関東地区に住む約1800万世帯の中から、600世帯を抽出し、どの番組がお茶の間のテレビでついていたかを測定した数値――。

え? 随分少ないサンプルだって?

いえいえ、統計学的にはこれで十分。例えば、視聴率が10%とすると、その標本誤差は±2.4%となり、100回中95回はこの中に収まるという。つまり、視聴率が10%といっても、本当は12.4%かもしれないし、7.6%かもしれない。そして100回中95回は、その範囲内に収まるというワケ。

視聴率というと、たった0.1%でも上がったとか下がったとか一喜一憂してる印象だけど、そもそも誤差が大きくて、小数点以下の変動なんて、大して意味がないんですね。

20世紀は2つの視聴率があった

そうそう、視聴率の誤差というものがいかに大きいか――それは、かつて日本に存在した「ニールセン」も証明してくれたっけ。

ニールセンとは、アメリカに本社がある視聴率測定のマーケティング会社。かつて日本支社もあって、2000年に日本から撤退するまで長らくビデオリサーチ社とライバル関係にあったんですね。つまり、20世紀のテレビ界は、視聴率が2つ発表されていたってワケ。

で、面白いのは、両社の数値には結構な開きがあったこと。同じ番組なのに、片や14%で片や9%みたいなケースも少なくなかった。でも、先の標本誤差に照らし合わせれば、そのどちらの数字も正解なんですね。

ちなみに、ニールセンが日本から撤退した理由は、広告主である企業からの要請で「個人視聴率」を導入しようとしたところ、それを嫌った日テレやTBSなどのキー局に軒並み契約を打ち切られたから。

まぁ、家族のうち一人でも見たら“家族全員が見た”とカウントされる「世帯視聴率」に対して、個人視聴率はあくまで“見た人”の数がベース。当然、数字は落ちる。

それは、視聴率の数値がダイレクトに広告料金にはね返ってくるテレビ局にとって、到底受け入れられるものじゃなかったんでしょう。

個人視聴率から見えてくるもの

――とはいえ、昔はお茶の間で家族そろってテレビを見ていたから、“世帯視聴率”が成り立っていたワケで。それが今や、各部屋にテレビがあったり、各々テレビを見る時間がバラバラだったりして、広告主側が「世帯視聴率が現実から乖離している!」と、個人視聴率を求めるのは、当然っちゃ当然の話だ。

個人視聴率とは、簡単に言えば、“誰”が番組を見たかを測定したデータなんですね。視聴者を性別・年齢別に8つの階層に分けたもので、聞いたことあると思うけど、C(=Child/4~12歳男女)、T(=Teenager/13~19歳男女)、M1(=Male/20~34歳男)、M2(35~49歳男)、M3(50歳以上男)、F1(=Female/20~34歳女)、F2(35~49歳女)、F3(50歳以上女)というものだ。

論より証拠。実際に見てもらおう。これは『笑点』のある日の個人視聴率。ちなみに、この回の世帯視聴率は18.2%だった。

――いかがです? 予想していたとはいえ、M3とF3の圧倒的強さに驚くでしょ?

オーバー50を制す番組が視聴率を制す

『笑点』といえば、今年になって司会者が交代したり、新メンバーが加入したりして何かと社会現象になったけど、先の個人視聴率から見えてくるのは、視聴者のほとんどは50代以上だってこと。40代より下は軒並み一桁。実質、50代以上の視聴率が、そのまま世帯視聴率を形成してるんですね。

そう、オーバー50を制す番組が、視聴率を制す――。

ここで、冒頭の話に戻ります。

現在、高視聴率を稼ぐ番組のほとんどは、オーバー50の個人視聴率が高い番組。ということは、テレビを見ている人のほとんどは、50代以上ということになる。

いや、それ以前に、日本の総人口に占める50代以上の割合って?

実は、過去40年間右肩上がりなんですね。1975年は20%だったのが、90年には30%となり、2000年には40%、そして今や45%が50代以上。このままいくと、2023年には50代以上が総人口の過半数を超えるらしい。

視聴率のサンプルは、総人口の年代構成を反映したものだから、そもそも現時点で視聴率の母数の半数近くは50代以上になる。しかも――ここが大事なんだけど、彼らはテレビが根っから大好きなのだ。

そう、人数が多い上に、テレビ好きときている。

そうなると、テレビをつけている人の7割から8割は、50代以上ということになる。つまり、彼らの好む番組を多く抱えるテレビ局が、自ずと高視聴率を稼いでるってワケ。

日テレもテレ朝も主要視聴者はオーバー50

現在、視聴率で民放トップを独走しているのは日本テレビだ。

2014年、15年と2年連続年間視聴率三冠王(ゴールデン・プライム・全日)。今年も三冠は確実と見られている。

日テレの強みといえば、なんたってバラエティだ。特に日曜日の『笑点』から始まるラインナップが強力で、『真相報道バンキシャ!』、『ザ!鉄腕!DASH!!』、『世界の果てまでイッテQ!』、『行列のできる法律相談所』、『おしゃれイズム』と、軒並み15%前後を稼ぐ。

もちろん、他の曜日のバラエティだって強い。

これに続くのがテレビ朝日。10年ほど前までは民放4位が定位置だったのに、2007年ごろからTBSを射程圏内に捉え、間もなく逆転。今やフジテレビも抜いて、民放2位だ。

同局の強みといえば、『相棒』に代表される東映制作の刑事ドラマの安定感と、『報道ステーション』の存在感。どちらも主要視聴者は50代以上で、特にプライムタイムの22時台で常時12~13%を稼ぐ『報ステ』は、テレ朝の宝と言っていい。同時間帯、他局がドラマで苦戦する中、その数字は大きい。

若者離れを招いた2つの波

この10年間――2005年からここまで、テレビ業界は2つの大きな波に襲われた。1つは、2000年代半ばのブロードバンドの普及。そしてもう1つが、2010年代のスマホの普及である。

まず、ブロードバンドの普及で、20代の男性視聴者がテレビから離れ始めた。その煽りを最初に受けたのはTBSだった。

当時、比較的若者向けの番組が多かった同局は、2008年から10年にかけて一気に視聴率を落としたのだ。テレ朝に抜かれたのはこの時期である。

続いて、2010年代のスマホの普及で、今度は20代の女性視聴者がテレビから離れ始めた。2011年の地デジ化の影響もあり、一人暮らしの若い女性の中にはテレビを買わない選択をする者もいた。

その煽りを受けたのが、奇しくも地デジ化でチャンネルが一番端に追いやられたフジテレビだった。2010年まで同局は7年連続三冠王だったんだけど、11年に日テレにその座を奪われると、みるみる後退。遂に今年、TBSにも抜かれ、年間視聴率で民放4位の座が見えてきた。

タイミングよく異変に気づいた日テレ

一方、この10年間、変化するテレビ界の荒波にうまく乗れた局がある。先にも述べた日本テレビとテレビ朝日である。

日テレは90年代に“視聴率四冠王”と、黎明期以来の第二次黄金期を迎え、『マジカル頭脳パワー!!』をはじめ、『ウッチャンナンチャンのウリナリ!!』や『進め!電波少年』など次々にヒット番組を飛ばすが、2000年代初頭にそれらは徐々に金属疲労。

さらに時期を同じくして、巨人の長嶋監督の辞任やイチローのメジャーリーグ行きなどでプロ野球人気も地盤沈下。巨人戦のナイター中継の視聴率が下落し、それらの要因が重なり、日テレは2004年にフジテレビに三冠を明け渡した。

だが、このタイミングがよかった。そこからテレビ界は未曽有の若者離れに見舞われるんだけど、日テレはいち早くそのトレンドの変化に気づき、視聴ターゲットを家族向けにシフトした『行列のできる法律相談所』や『世界の果てまでイッテQ!』などの日曜の強力ラインナップを整えたのだ。

また、他の曜日では、『世界一受けたい授業』や『人生が変わる1分間の深イイ話』などの教養系バラエティを開発して、オーバー50にピタリと照準を合わせる。そして2011年、これらの改革が実を結んでフジテレビから三冠の座を奪還すると、三度、黄金期を迎えたのだ。

時代が追い付いたテレ朝

一方、逆に時代が追い付いたのがテレビ朝日である。

長年、同局の看板といえば、平日22時台の『ニュースステーション』と、水曜21時枠の『はぐれ刑事純情派』をはじめとする東映ドラマだったんだけど、こちらもタイミングがよかった。

2005年、『はぐれ~』が18年間の歴史に幕を下ろすと、それと入れ替わるように『相棒』がブレイク。翌年以降、その後継番組に成長する。

また、『Nステ』も2004年3月で終了するが、4月からは『報道ステーション』が後継番組としてスタート。こちらもユーザーをそっくり受け継ぎ、人気番組へと成長する。

そして激動の10年間を乗り越えた同局は、2012年には開局以来初となるプライム帯の1位に、13年にはゴールデン・プライムと二冠を達成したのである。

遅れて気づいたTBS

とはいえ、時代の変化の波に乗り遅れたTBSとフジだったものの、TBSは意外と早く立ち直る。

元々、「失われた20年」と長期低落傾向にあったTBSは、もはや失うものは何もなく、09年、日曜劇場で『JIN-仁-』を作って日曜劇場の流れを変え、また『ぴったんこカン・カン』を金曜日に移すなどして、局を上げて一大改革に着手する。いずれもオーバー50狙いだった。

その後、2011年には『爆報!THEフライデー』が金曜日のゴールデンに加わり、いよいよ今日の鉄板の金曜ラインナップが完成する。

編成の流れで大きく見せる

そうそう、かつてTBSは、自局の番組『ガチンコ!』でナレーターの垂木勉サンに「この後、とんでもないことがぁ!」とCM前に叫ばせて、CMの間、視聴者がザッピングで他局に逃げない手法を開発して、たちまちテレビ界の一大トレンドになったんだけど――CMの後、結局は何も事件が起きないことから、次第に視聴者の反感を買うようになった。

その反省に立ち、今日、TBSは金曜ゴールデン帯の3番組に代表されるように、ターゲットの年齢層や嗜好に合わせて前後の番組を編成し、視聴者がチャンネルを変えることなく、流れで番組を見続けられる戦略へと転換した。相手がオーバー50だけに小まめにザッピングしないと踏み、番組編成の大きな流れで視聴者の浮気を封じたのである。事実、『爆報!THEフライデー』から『金スマ』に至る3番組の視聴率はあまり変動がなく、芸能ゴシップや感動ネタが好きな同一のF3層(50代以上の女性)が見続けていると推察される。

今日、この“前後の番組を大きな流れで見せる”手法は、テレ朝が火曜の『ロンドンハーツ』と金曜の『世界の村で発見!こんなところに日本人』を入れ替えるなど他局も取り入れ始め、テレビ界の新たなトレンドになりつつある。

三冠王で油断したフジ

さて、問題はフジテレビである。

フジにとって不幸だったのは、テレビ界にとっての激動の10年間が三冠王の時期と重なり、他局よりオーバー50への対応が遅れたこと。日テレの正反対だ。

さらに地デジ化でチャンネルが一番端に追いやられ、その影響もあって、みるみる視聴率が急落した。

気がつけば、かつてフジがお得意様とした20代の若者たちはテレビから離れ、視聴者の大半はオーバー50に。しかも、その市場も既に日テレやテレ朝、TBSらに浸食されている。

さて、フジはどうしたらいい?

少々前置きが長くなったが、ここからが今テーマの本題である。

ここまで、今のテレビのメイン視聴者を「オーバー50」とひとくくりに伝えてきたが、実はその中枢に、テレビの歴史と共に歩んできたキーパーソンの世代がある。

それが、「テレビエイジ」である。

そして、フジテレビの復活は、このテレビエイジを抜きに語れないのだ。

昭和30年、テレビエイジの誕生

アフリカ大陸には「グレート・リフト・バレー」と呼ばれる全長7000㎞にも及ぶ大地溝帯がある。それによってアフリカ大陸は東西に分断されるが、同様に日本人の世代間にもいわば“大地溝帯”があるのをご存知だろうか。

それが、昭和30年である。

この年に生まれた有名人を挙げると――明石家さんま、所ジョージ、小堺一機、春風亭小朝、故・中村勘三郎、郷ひろみ、西城秀樹、江川卓、掛布雅之、九重貢(千代の富士貢)、具志堅用高、アグネス・チャン、麻丘めぐみ、伊藤蘭、竹内まりや――etc.

どうだろう。壮観だ。芸能界をはじめ、スポーツ界や古典芸能の世界でも一世を風靡した人が多い。

世代的には、これら昭和30年生まれを起点とする世代を「ノンポリ世代」と呼ぶ。それ以前の「団塊の世代」と大きく異なり、彼らは政治信条や人生哲学よりも、エンターテインメントやスポーツを好む。そんな彼らの人生観に最も大きな影響を与えたのが、「テレビ」だった。

テレビの普及率は昭和30年代、飛躍的に伸びる。34年の皇太子ご成婚で4割に達し、39年の東京オリンピックの頃には9割近くへ――。そう、昭和30年代生まれの子供たちにとって、テレビは物心ついた頃に家にやって来て、瞬く間に時代の主役になった。

そんな彼らこそ、テレビの申し子、「テレビエイジ」である。

夕方から19時台は子供の時間

鳥は、生まれて最初に目にした動くものを“親鳥”と認識するという。いわゆる「刷り込み」だ。

同様に、昭和30年代生まれの子供たちにとって、生まれて最初に目にしたメディアが――テレビだった。本でも、新聞でも、映画でもなく、テレビ。そこから彼らは様々なものをどん欲に吸収する。

とはいえ、当時のテレビはお茶の間の主役。チャンネル権は一家の主、父親にあった。それゆえ、ゴールデンタイムはホームドラマが見られていた。TBS華やかりし頃の話である。

そんな時代、子供たちがテレビを自由に見られる時間といえば、父親の帰宅前に限られていた。夕方にアニメの再放送を見たり、19時台にヒーローものやスポ根ドラマを見たり――。アニメ『鉄腕アトム』や『ウルトラマン』といった子供向け番組が一世を風靡した背景には、テレビエイジたちによる熱狂的な支持があった。

そう、熱狂的な支持。

ここが大事。チャンネル権こそ父親にあったものの、当時からテレビに対する温度は圧倒的に子供たちの方が高かったのだ。

そんな彼らが、いよいよ自らチャンネル権を持つようになる。1980年代の話である。

テレビエイジたちの独立とフジテレビの躍進

1980年代、テレビ界はそれまでのTBS全盛期が終わりを告げ、フジテレビの時代へと移る。

番組の主流は、お茶の間で一家揃って見るホームドラマから、若者向けの番組へとシフト。それを牽引したのは――テレビエイジたちだった。

その頃、20代半ばになった彼らは家を出て、一人暮らしを始めた。彼らにとって何より嬉しかったのは、テレビのチャンネル権を生まれて初めて手にしたこと。彼らは無難な演芸番組ではなく、斬新なお笑い番組を求めた。ホームドラマではなくトレンディドラマを求めた。退屈な深夜のB級映画ではなく、アグレッシブな深夜番組を求めた。

そのニーズをいち早く捉え、成功したのがフジテレビだった。

90年代、テレビエイジたちが恋人との結婚を意識しだすと、フジテレビは純愛ドラマに舵を切った。『東京ラブストーリー』、『101回目のプロポーズ』、『ロングバケーション』etc.

21世紀、テレビエイジたちが仕事で責任ある立場を任されるようになると、そんな彼らのニーズを反映して、今度は職業ドラマがあふれた。

作り手としてのテレビエイジ

よく、フジテレビは若者の局といわれる。でも――本当にそうだろうか。

確かに1980年代、時代の寵児に躍り出たフジテレビは若い社員たちがエネルギッシュに働いていた。会社は20代の社員たちに権限を与え、彼らは自由に番組を作った。『カノッサの屈辱』や『やっぱり猫が好き』をはじめとする深夜番組の“深夜の編成部長”は、代々20代の社員が務めた。

そんな彼らは90年、30代になると恋愛ドラマを仕掛け、働き盛りの40代になると、その興味は職業ドラマに移った。

彼らこそ誰あろう、現・社長の亀山千広サンであり、専務の大多亮サンであり、編成局長の石原隆サンである。そして――彼らもまた、昭和30年代生まれのテレビエイジなのだ。

テレビ界を牛耳るテレビエイジたち

かつてフジテレビが元気だったのは、子供の頃からテレビに慣れ親しんできたテレビエイジたちが、1980年代にフジに入社した後も、20代からバリバリ活躍できたからである。自分たちが見たい番組を自由に作れたからである。

いや、社員に限らない。ホイチョイ・プロダクションズ、秋元康、三谷幸喜、北川悦吏子、君塚良一、野島伸司、小山薫堂――フジテレビと共に面白い番組を作った彼らもまた、昭和30年代生まれのテレビエイジたちだった。

いや、日テレだって、90年代の黄金時代を作り上げた土屋敏男サンや五味一男サンはテレビエイジである。

極端な話、日本のテレビ界はフジと日テレが覇権を争おうが、その中枢にいるのは同じテレビエイジたちなのだ。

フジテレビ復活の鍵

「三つ子の魂百まで」というが、この先もテレビはテレビエイジたちと歩まざるを得ないだろう。

どうあがいても、今の若者たちはネットエイジであり、スマホエイジである。10代の頃にネットやスマホに接したデジタルネイティブの彼らは、この先もずっとデジタルの中に身を置いて生きていく。今さら彼らをテレビに振り向かせようとしても、土台無理な話だ。

ならば――いっそテレビはこの先もテレビエイジたちと共に歩み、その命を全うしてはどうだろう。人生80年。1つのメディアが80年続くことが、そもそも奇跡なのだ。

フジテレビが失速したのは、作り手は歳を重ねているのに、無理に若者に迎合しようとしたからではないだろうか。

結局、この10年間の時代の変化に対応し、現在、高視聴率を得ている番組は、視聴者であるテレビエイジたちが支持してくれた番組である。生まれついてのテレビ好きの彼らには、面白い番組を見抜く審美眼が備わっているのだ。

はっきり言おう。今でもフジテレビの面白い人たちは50代に集約されている。ならば、彼らテレビエイジが、再び自分たちが作りたい番組を作ったらどうだろう。必ずやその思いは、視聴者である同じテレビエイジに響く。そして高視聴率というカタチで返ってくる。

50代が現場にいちゃいけないって、誰が決めたんです?

――かの宮崎駿監督が映画「千と千尋の神隠し」を作ったのは、60歳の時である。

(文:指南役 イラスト:高田真弓)