このごろ、Netflixの日本オリジナル作品が面白い。

え? Netflixと言えば、お隣の韓国のほうがワールドワイドな人気を博しているだろうって? ――まぁ、それはそう。実際、韓国の令嬢と北朝鮮兵士との国境を超えた愛を描いた『愛の不時着』は、世界的なコロナ禍の外出制限を追い風に“韓国ドラマ”の名を一躍世に知らしめたし、莫大な賞金に目がくらんだ参加者たちが昔ながらの遊びに命を懸けて挑む『イカゲーム』は、Netflix史上1位の視聴記録を叩き出した。

2023年には、高校時代に凄絶なイジメを受けたヒロインが十数年の時を経て復讐を果たすリベンジドラマ『ザ・グローリー 〜輝かしき復讐〜』が、そのストーリーの面白さから、これまた世界的に大ヒットした。

一方、日本のNetflixのオリジナル作品はというと――国内ではまあまあ話題になるも、海外では未だ“大ヒット”には至ってないのが実情だ。Netflixの「週間グローバル(世界)TOP10」では、韓国の作品は「非英語圏ドラマ」の1位に立つのが半ば常態化しているのに対し、日本の作品はよくてグローバルTOP10に入るくらい。

日本の作品はあえてグローバルを追求しない

――こう書くと、「日本も頑張らないと!」と思う人も多いだろう。でも、心配ご無用。日本のクリエイターは頑張っているし、ちゃんと結果も出している。そもそも現状の結果が、Netflixの日本法人の方針だったりする。どういうことか。あるインタビューで、彼ら運営サイドはこう語っている。

「Netflixの日本オリジナル作品が目指す方向性は、韓国(のスタンス)が世界で通用するストーリー重視なのに対して、日本ならではのキャラクターが登場する作品です。つまり、日本で愛される作品は海外でも愛される。あえてグローバルを追求しないことがポイントなのです」。

――このロジック、奇しくも僕が当「TVコンシェルジュ」の『サブカル論』(前編)で唱えた“日本のアニメの強さ”と同じなんですね。再掲すると――《日本のアニメの強さは、国内向けに作られるゆえに規制がユルく、作り手が純粋に「面白さ」を追求できるところにあるんです。結果、多様な作品が育まれ、冒険モノから、学園ラブコメ、スポ根、ギャグ、アクション、SF、ロボット、刑事、時代劇、医者、料理人、もののけ――と、何でもあり。この多様さは、ディズニーもピクサーも真似できない。つまり、日本のローカライズなルールで作られたものが、たまたま海外に輸出され、ジャンルの多様性とシンプルな面白さに現地の人々がハマった》――。

日本らしさと多様性が日本の作品の強み

いかがだろう。実際、ここ数年で話題になったNetflixの主な日本オリジナル作品を挙げると、そんな傾向が見えてくる。

2019年 『全裸監督』

2020年 『今際の国のアリス』

2021年 『浅草キッド』

2022年 『First Love 初恋』

2023年 『サンクチュアリ -聖域-』『幽☆遊☆白書』

2024年 『忍びの家』『シティハンター』『極悪女王』『地面師たち』

2025年 『阿修羅のごとく』『新幹線大爆破』(※4月23日公開予定)

ほら、このバラエティに富んだラインナップよ。そして、どの作品も極めて日本らしさが際立っている。現に、『全裸監督』が描く日本の“AV”は、単なるポルノじゃなく、ストーリーや設定の面白さで世界一の人気(某世界的ポルノサイトの検索トップのワードが”Japanese”である)を誇るし、『今際の国のアリス』『幽☆遊☆白書』『シティハンター』らは日本の誇る漫画やアニメが原作である。

また、『浅草キッド』『極悪女王』『地面師たち』は実話をもとにした物語、いわゆる“ベース・オン・トゥルー・ストーリー”でリアリティが半端ないし、『サンクチュアリ -聖域-』と『忍びの家』は、日本古来の“大相撲”や“忍者”の世界観を堪能できる。そして、『First Love 初恋』は天才シンガー・宇多田ヒカルの楽曲にインスパイアされた物語であり、『阿修羅のごとく』と『新幹線大爆破』は、昭和の名作のリメイクやリブート作品だ。

――そう、Netflixの日本オリジナル作品は、どれも日本のローカライズの強みを身にまとう。ゆえに、そのジャンルは多岐にわたる。その上で、潤沢な予算と時間をかけて丁寧に作られており(例えば、『サンクチュアリ -聖域-』や『極悪女王』で力士やプロレスラーを演じた俳優たちは、1年以上かけてプロのトレーナーのもと体づくりから始める)、更に“配信”ゆえの表現の自由度の高さから、極めてリアリティ志向(例えば、『地面師たち』のセックス&バイオレンスシーンなど)の作品に仕上がっている。

日本のNetflixの会員数は1000万人超え

実際、2019年に『全裸監督』が配信されると、そのクオリティの高さに、日本のテレビマンや映画人らは、みんな驚いた。「このクオリティが日本でも作れるのか」と。それは視聴者も同じで、あの作品をキッカケに日本のNetflix会員は1年で200万人も増え、翌2020年には計500万人を突破した。更に、その後も順調に増え続け、2024年の『地面師たち』の大ヒット(日本国内で6週連続1位。「週間グローバルTOP10」でも最高2位にランクイン)で、大台の1000万人超え。これは韓国の同会員数を遥かに上回る数字である。

そう、Netflixの日本オリジナル作品の第一の目標は、日本国内で大ヒットすること。その上で、日本のカルチャーに好意的な外国人にも受け入れてもらうと。これが人口1億2000万人を擁する日本市場の戦略である。一方、韓国の人口は日本の半分以下の5000万人。国内市場だけでは収益の確保が難しく、ゆえに海外に活路を求めるのはそういう事情である。

おっと、もう一つ――Netflixの日本オリジナルの作品が、日本国内にもたらした偉大なる“影響”がある。数年前まで制作本数が減少していたテレビの連ドラが一転、この5、6年は増加に転じているのだ。それも、TVerを介して若者たちの視聴も増えている。更には、一昨年の『VIVANT』(TBS系)のように、規格外の時間と予算をかけて、世界で勝負するドラマまで登場した。そう、Netflixの作品が日本人の目を肥えさせ、テレビドラマの作り手たちを奮い立たせた結果――日本の連ドラにかつての活気が戻ってきたのだ。

向田邦子最高傑作『阿修羅のごとく』

――さて、少々前置きが長くなったが、そろそろ本題に移らせてもらう。今年の1月9日、Netflixから配信された日本のドラマ『阿修羅のごとく』である。かの向田邦子脚本の最高傑作とも評される名作ドラマを“世界の”是枝裕和監督が46年ぶりにリメイク。全7話で構成され、物語の要となる四姉妹を宮沢りえ・尾野真千子・蒼井優・広瀬すずという豪華キャストが演じて、業界内で大いに話題になった。ただ、連ドラで言う1クール(3ヶ月)も経たずして、早くもフェードアウトしつつあり、あまりに惜しい作品なので、敢えてこのタイミングで語ることにした。

プロデューサーは、かつてTBSで『うちの子にかぎって…』や『オヤジぃ。』など数々のヒットドラマを手掛け、今はフリーでご活躍中の八木康夫サンである(最近だと、NHKのドラマ『団地のふたり』を手掛けてますネ)。向田サンとは自身がAD時代にドラマ『家族熱』(TBS系)で仕事をご一緒したという。彼女が徹夜で脚本を書き上げた朝、青山のご自宅――かの「南青山第一マンションズ」まで原稿を取りに伺うのが八木サンの役目だった。以来、いつかは向田作品を自ら手掛けたいと思い、その願いが叶ったのが本作である。

同作品のアウトラインを簡単に説明すると、オリジナルの“昭和版”が放映されたのが、1979年(昭和54年)の1月である。放送枠は、NHKの「土曜ドラマ」(※当時、作家や脚本家をフィーチャーする枠として注目されてました)の“向田邦子シリーズ”。まずは正編の『阿修羅のごとく』が全3話で放映され、これが好評を博すと、翌80年1~2月に続編の『阿修羅のごとくパートⅡ』(全4話)が追って放映された。この2つを足した全7話が今回、“令和版”としてリメイクされたことになる。ちなみに、81年8月に向田サンは台湾の取材旅行中に飛行機事故で亡くなられたので、彼女の中に“パートⅢ”の構想があったのかは誰にも分からない。

もともと、向田邦子サンはホームドラマの名手だった。それもコメディのセンスに優れ、かの名作『時間ですよ』(TBS系)には第2シリーズ(71年)から参加し、当初は4人いる脚本家の末席だったが、たちまち頭角を表して第3シリーズ(73年)ではセカンドライターを務めるまでに。そして、満を持してピンで登板した74年の『寺内貫太郎一家』(TBS系)は、平均視聴率31.3%。彼女は名実ともに一流脚本家の地位を確立する。

ところが、翌75年に乳がんの手術を受けたのを機に、それまでのコメディ主体からリアリティ路線に作風を変える。更に、編集者の勧めで文筆業にも進出。初めて書いた随筆『父の詫び状』(文藝春秋)が高い評価を得て、後にドラマ化される。80年には文芸誌の「小説新潮」に連載中の短編小説3作が、なんと出版前に直木賞を受賞。脚本家・向田邦子は“作家”としての地位も確立する。そこへ至る流れの中で書かれたのが、『阿修羅のごとく』だった。

オモテとウラ、2つの顔を持つ女たちのドラマ

昭和版の『阿修羅のごとく』の冒頭には、NHKの加賀美幸子アナ(当時)によるナレーションが流れる。

「阿修羅。インド民間信仰上の魔族。諸天はつねに善をもって戯楽とするが、阿修羅はつねに悪をもって戯楽とす。天に似て天に非ざるゆえに非天の名がある。外には仁義礼智信を掲げるかに見えるが、内には猜疑心強く、日常争いを好み、たがいに事実を曲げ、またいつわって他人の悪口を言いあう――」

そう、阿修羅にはオモテ(外面)とウラ(内面)の2つの顔がある。これは一見、平和なホームドラマを装いつつ、そのウラでは秘密や猜疑心を抱える阿修羅たちの物語なのだ。70年代の日本のテレビはホームドラマ全盛期だったが、後半になると、次第に家族の関係に綻びが見えてきた。最初にそれを可視化したのが、1977年の山田太一脚本『岸辺のアルバム』(TBS系)で、『阿修羅のごとく』も、そのライン上にあった。

ストーリーは、さして難解ではない。一組の老夫婦――竹沢恒太郎とふじには4人の娘がいる。夫に先立たれ、生け花の師匠として生計を立てる長女・綱子。夫と一男一女を持つ専業主婦の次女・巻子。図書館司書の三女・滝子は男っ気のないまま三十路を迎え、四女・咲子は子どもの頃からみそっかすのように扱われるも、今はウエイトレスとして健気に働く。

そんなある日――三女・滝子が偶然、父親の浮気現場を目撃する。興信所を使って調べると、どうも間違いない。早速、四姉妹で話し合いの場が持たれるが、実は四姉妹とも、それぞれ内に他人に言えない秘密を抱えており、それを隠しつつ、父親の愛人問題に対処しようとするうち、様々な綻びが見え隠れする。当人たちには悲劇だが、傍から見れば喜劇にも見える。この辺りの絶妙な塩梅(ユーモア)が、向田マジックである。

劇中、“阿修羅”を可視化したシーンが登場する。四姉妹が母親・ふじを伴い、文楽を観劇するシーンだ。人形遣いが操る美しい娘の顔が、あるキッカケで一瞬にして恐ろしい鬼の形相に変わる。「角出しのガブ」と呼ばれる見せ場である。普段は美しい外面を見せつつ、内に阿修羅を秘めている――これを四姉妹と母親が見ているのが肝で、要は彼女たち自身が“阿修羅”なのだ。

昭和版はトルコ軍楽のイメージ強し

ちなみに、昭和版で四姉妹を演じたのは――加藤治子・八千草薫・いしだあゆみ・風吹ジュンである。当時、僕は小学6年で、山田太一サンの大ファンだったので、このNHK土曜ドラマの枠も「山田太一シリーズ」の『男たちの旅路』をはじめ、他の作家の作品も割とよく見ていた。その流れで、“阿修羅”もオンタイムで視聴したのを覚えている。まぁ、当時は誰もが同じ感想を抱いたと思うけど、劇中、登場人物の胸の内――“阿修羅”が顔を覗かせると、決まってかかるトルコ軍楽(メフテル)の「ジェッディン・デデン」のインパクトたるや。

このトルコ軍楽を使うアイデアは、同ドラマのチーフ演出の和田勉サンの発案である。かつてトルコを訪れた際、偶然、軍楽が演奏するところに出くわし、その強烈なインパクトに慌てて録音したとか。帰国後、いつか番組で使いたいと6、7年、録音テープを寝かしていたところ、格好の作品に出会ったというワケだ。

ちなみに、令和版には、このトルコ軍楽は一切登場しない。それどころか、是枝監督は同ドラマにまつわるインタビューで、ひと言も和田勉サンの名前を発しない。おそらく、色々思うところがあって(ここでは詮索しません)、意図的にそうしているのだろう。まぁ、監督としては、向田邦子サンの脚本を、ほとんど変えることなくドラマ化した経緯もあり、当初からリメイクという意識は薄かったのかもしれない。

令和版『阿修羅のごとく』はいかにして生まれたか

そう、今回、是枝監督が『阿修羅のごとく』を手掛けたのは、昭和版のリメイクというより、尊敬する向田邦子サンの脚本をドラマ化したい――というシンプルな思いからだと思う。実は同ドラマ、その成り立ちが少々変わっている。最初からNetflixがお金を出して制作したワケではなく、最初はプロデューサーの八木康夫サンの個人的思いから企画をスタート。どこで放映(配信)するか未定のまま、キャスティングを決め、監督に打診し、出資者を集め、撮影に入り、クランクアップして、打ち上げをしたのが2023年の年末。この時点でもまだ、放送局も配信元も決まってなかったというから驚きだ(笑)。

とはいえ、脚本・監督・四姉妹の座組からして、こんな良質な作品が売れないワケはなく、要は最良のパートナーを探していたんですね。そして、Netflixというベストの配信元に落ち着いたと。まぁ、こんなウルトラCができたのも、ひとえに八木プロデューサーのテレビ界における長年の人徳と実績あってのもの――。

ちなみに、最もハードルが高いと思われる四姉妹のキャスティングは、八木サンが最初にイメージした通りの女優で決まったというから驚く。その手法も実に正攻法で、ほぼ同時に4人の事務所に打診して、各事務所とも“並び”(共演者)を尋ねてきたので、正直に「イメージですが」と前置きした上で伝えたところ、皆さん好意的な反応だったとか。この辺りの駆け引きしない、正直な人間性も、八木プロデューサーが長くこの世界で活躍できる証しだろう。

一方、是枝監督に打診したのは、以前、あるワークショップで、まさに監督自身が『阿修羅のごとく』の脚本をテキストに使っていたのを人づてに聞いたから。その時点で八木サンは是枝監督と面識がなく、所属事務所を検索して、普通に電話でアポをとり、直接会って打診したところ、「これは他の監督には撮らせたくない」と、むしろ食い気味に快諾してもらったとか(笑)。

当初、是枝監督は向田サンの脚本を一字一句変えずに撮るつもりでいた。それで、邦子サンの末の妹の向田和子サンにご挨拶に伺ったところ、逆に「どうぞ、自由に脚色していただいて構いません」と返され、いろいろ考えた末、テクニカル的な部分のみ一部改変したのみで、当初の予定通り、ほぼ脚本通りに撮影したという。

結論から言えば、是枝監督の『阿修羅のごとく』は、原作の世界観を大切に守り(だから物語の舞台は昭和版が放送された1979年1月である)、安易に現代の価値観にアップデートなどせず(←ココ大事)、良質の作品に仕上がった。昔の昭和版を知らない初見の人なら、女優陣に馴染みがある分、こちらのほうが見やすいし、純粋に面白いと思う。一方、僕みたいに昭和版に思い入れがある人たちにとっても、46年の時を隔てた両作品は何が違い、それぞれ、どこが面白いのかという観点で楽しめる 。それを話のネタにする意味でも、令和版を視聴するのをお勧めします。

そうそう、2つを比較して面白いのは、どうかしたら昭和版のほうが、令和版より新しく見えるんですね。というのも70年代の終わりって、時代の価値観が大きく変わりつつある過渡期。だから昭和版の劇伴にはYMOの『テクノポリス』が使われたりする。この辺りの逆転現象も両作品の見どころである。

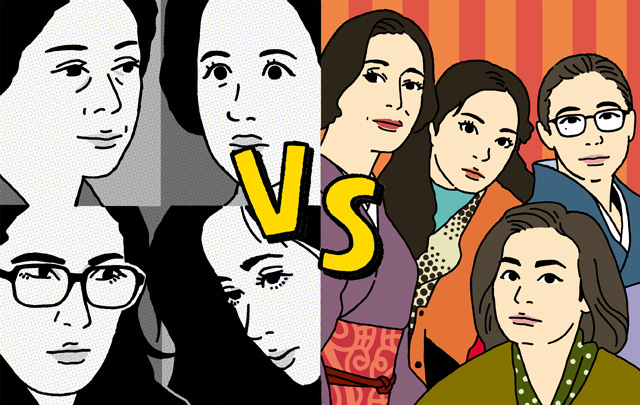

四姉妹で比べる昭和版VS令和版

最後に――メインとなる“四姉妹”の昭和版と令和版を(独断と偏見で)比較して、このコラムを締めたいと思う。そもそも、なぜ向田邦子サンがこの物語を書いたかというと、思うに、彼女自身が四姉妹ではないけど、“四兄妹”だったから(※長女がご自身で、下に長男・次女・三女)ではないか。実際、彼女の作品には、『寺内貫太郎一家』を始め、頑固な父親がよく登場するが、あれは実の父親がモデルである。となれば、四姉妹も自身の家族がモデルと考えても不思議じゃない。

ちなみに、最も有名な四姉妹の物語と言えば、19世紀にアメリカの作家・ルイザ・メイ・オルコットが書いた『若草物語』だけど、あれも半自伝的小説で、作中の次女ジョーは、ルイザ自身がモデルである。そうそう、谷崎潤一郎の『細雪』も、彼の3番目の妻・松子(ちなみに次女)をモデルに、実在の四姉妹を描いたものだ。ついでに、是枝監督の『海街diary』も四姉妹の物語である。

――そう考えると、四姉妹というフォーマットは物語を作りやすいのかもしれない。しっかり者の長女、活発で物語の中心となる次女、控えめで大人しい三女、やんちゃで現代っ子の四女と、どの物語の四姉妹も基本このパターン。ところが――『阿修羅のごとく』のみ、ちょっと変則的なんですね。そんな“外し方”も向田脚本の面白いところ。順に解説していこう(参考までに、役の設定年齢と、演じた女優の当時の年齢も記しておきます)。

〇長女・綱子(45)

昭和版:加藤治子(57)/令和版:宮沢りえ(51)

普通、四姉妹の長女はしっかり者だけど、『阿修羅のごとく』はそうじゃない。長女・綱子はどこか浮世離れした存在で、夫に先立たれ、生け花の師匠として生計を立てるも、クライアントの料亭の旦那と不倫中である。フワフワとした掴みどころのない性格で、向田サンは朋友である加藤治子サンに、正統派の長女キャラではなく、敢えて変化球の役を与えたのだろう(※向田脚本は基本、当て書きである)。ただ、それだと、しっかり者の向田サンとは似てないようにも思える。ところが――彼女の没後、遺品の中から不倫関係にあった相手に宛てた手紙が見つかり、意外な答え合わせができたんですね。やはり、綱子は向田サンの生き写しだったと、まるでミステリーのような結末に。そう考えると、役の年齢、色気的にも宮沢りえサンのほうがハマっていたのではないか。

〇次女・巻子(41)

昭和版:八千草薫(48)/令和版:尾野真千子(43)

まぁ、ぶっちゃけ昭和版は八千草薫サンの物語である。彼女自身、“ホームドラマ”を象徴する人なので、だからこそ夫・鷹男の不倫を疑う“阿修羅”の顔が絵になる。次女が事実上の主人公になるのは、『若草物語』からの伝統で、違和感はない。一方、令和版の尾野真千子サンは、演技は素晴らしいけど、元の脚本が八千草サンへの当て書きなので、やや自立した主婦像の尾野サンが演じにくいシーンがいくつかある。その最たるが、昭和版で綱子の不倫を目撃した直後、不倫相手と食べるはずだった鰻を出されて、思わず巻子が重箱をひっくり返すシーン。一方、令和版の巻子は豪快に鰻を頬張る(笑)。まぁ、尾野サンのキャラだと、ああするしかなかったと思うが、やはりここは八千草サンに軍配を上げたい。

〇三女・滝子(30)

昭和版:いしだあゆみ(30)/令和版:蒼井優(39)

ずばり、昭和版の“裏・主人公”は滝子を演じるいしだあゆみサンである。これも当て書きの要素が強いが、頑固者で、融通の利かない、男っ気のない三女を、実に見事に演じていた。そんな彼女が興信所の勝又と出会い、女性らしさに目覚めるサブストーリーが、同ドラマの唯一の希望と言ってもいい。もちろん、蒼井優サンも上手に演じているが、エキセントリックなキャラがもう一つ出ていない感(正直これは難しい)。時に、昭和の滝子のウザいくらいの正論は、現代ではお茶の間に引かれかねず、これを令和の女優が演じるのは、かなりしんどい。ちなみに、次女・巻子との年齢差が11もあるのは、上2人が戦前生まれで、下2人は戦争を挟んで戦後生まれだから。この辺りもさりげなくリアリティ。ということで、ここもいしださんに軍配。

〇四女・咲子(25)

昭和版:風吹ジュン(26)/令和版:広瀬すず(26)

恐らく、昭和版と令和版で最もキャラが違うのは、四女・咲子ではないだろうか。昭和の咲子はやや“はすっぱ”キャラで、男に流されやすい。これも向田サンは風吹ジュンさんのキャラを捉え、完璧に当て書きしている。一方の広瀬すずサンは、令和の自立した女性感。男を手玉に取る“したたかさ”がある。多分、是枝監督が最も台詞を変えたのは四女・咲子だろう。令和版の咲子は、逆に広瀬サンへの当て書きになっている。実際、2人のキャラの違いが最も見えるのが、密かに同棲する恋人のボクサー・陣内と交わした“新人王を取るまで禁欲を貫く”という約束。四畳半の部屋をシーツで仕切り、咲子が寝床に就くが、昭和の陣内は欲望を抑えきれずに、風吹ジュンさんを押さえつける。一方、令和の陣内も咲子に襲い掛かるが、こちらは広瀬すずサンがリバー(肝臓)にパンチを放ち、逆にノックアウト(笑)。まぁ、これに関しては、それぞれの当て書きが成功しているというコトで、ボクシングにちなんでイーブン(引き分け)と言ったところか。

――とまぁ、こんな風に同じ脚本をもとにしても、昭和と令和では、演じる女優のキャラもあり、変えてないようで、意外と変わっている。もちろん、是枝監督は昭和の価値観を令和の現代風にアップデートするような無粋なコトはしない。ちゃんと昭和の価値観として描くが、やはり演じる女優に合わせて変えなければならないシーンはある。なぜなら、役者は生きものであり、彼らは常に時代と並走しているから。

おっと、男性陣に全然触れないのもアレなので、少しだけ。劇中、意外にも八面六臂の活躍をするのが、次女・巻子の夫の鷹男である。終始、妻から浮気を疑われるが、四姉妹の緩衝材となり、義理の父親ともいい関係で、仕事もでき、子供たちとも仲がいい。案外、最も昭和っぽいお父さんだ。これを昭和版の緒形拳サンも令和版の本木雅弘サンも、実に上手く演じている。個人的には、この2人に助演男優賞を贈りたいくらい。それと、三女・滝子と恋仲になる興信所の勝又。恋に奥手な設定だけど、これは昭和版の宇崎竜童サンも悪くないけど、断然、令和版の松田龍平サンですね。喋らなくて、そこにいるだけで画になるのは、この人の凄さ。

最後に、1つだけ、僕の我がままを――。

四姉妹の父親・竹沢恒太郎は、昭和版の佐分利信サンの存在感が強烈だっただけに、令和版の國村隼サンは物わかりのいい父親すぎて、ややマイルドすぎた感。これはこれで國村サンが上手すぎて、ちゃんと成立していたけど、やはり、そこは昭和の頑固おやじを見たかった。

どうでしょう。小林薫サンなんて、いかがです?