先ごろ、『現代用語の基礎知識』(自由国民社発行)が選定する『2025 新語・流行語大賞』が発表された。

年間大賞は、高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります/女性首相」だけど――うーん…素直に「女性首相」を選んでおけばいいものを、何かしら政権批判を入れたがるのが、ともすれば“中二病”と揶揄される同賞である(笑)。同じくトップ10に「備蓄米」じゃなく、ややネガティブモードの「古古古米」を入れるあたりも、ね。

ただ、この『新語・流行語大賞』って、授賞式に誰が来てくれるかが賞の選定を左右する(本当)ので、さすがに首相が出席するとならば、大賞にしないといけないし、ノミネート時点の「働いて働いて…」に起因する選考委員の批判モードが、本人を前にすると「…物議を醸した一方で、共感した昭和世代も実は多かったのではないか」と、ちょい薄れていたのが、これまた小者感がして面白かった。

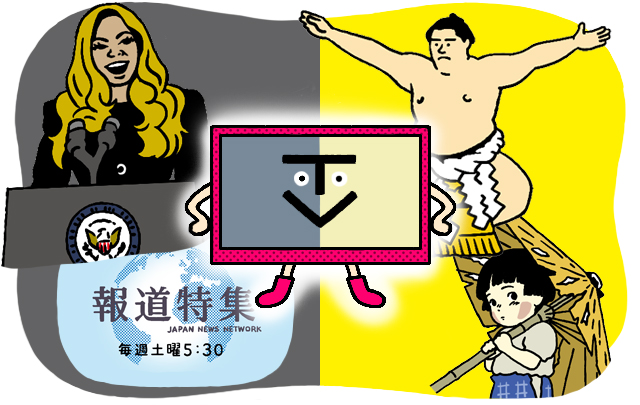

そんな中、僕が一点「おや?」と思ったのが、「オールドメディア」がトップ10に入ったコト。同賞は自由国民社の主催だけど、ぶっちゃけ毎年、話題になるのは、テレビや新聞などのメディアが積極的に報じてくれるからである。ゆえに、彼らをおとしめるようなワードは基本、入れないのが暗黙の了解になっている。なのに、「オールドメディア」を入れたというコトは――もはや同ワードが世間一般で日常的に使われ、さすがに一切取り上げないのは不自然と観念したのだろう。

そう言えば、昨年の同賞の大賞は、ドラマ『不適切にもほどがある!』(TBS系)の略語の「ふてほど」だったけど――世間は誰もそんな“略語”は使っておらず、そこへ当の阿部サダヲさんも授賞式の挨拶で「正直、“ふてほど”って、自分たちで言ったコトは一度もありません(笑)」と暴露したもんだから、SNS界隈が一斉に「ふてほど=“不適切報道”の略語では?」と盛り上がった。もしかしたら、あの時の騒動も尾を引いているかもしれない。

そう、「オールドメディア」なるワードは、今年いきなりバズったワケじゃない。昨年――2024年の夏ごろには、既にSNS界隈を賑わせていたと記憶する。本来なら、昨年の同賞にノミネートされてもおかしくなかったのに、そうならなかったのは、やはり主催者によるメディア界隈への忖度が働いたのだろう。ただ、一過性と思われた同ワードは今年に入って衰えるばかりか、昨年以上にSNS界隈でバズりまくり、もはや無視できなくなったのである。

2024年はオールドメディアの分水嶺に

さて、オールドメディア――。

思い返せば、昨年――2024年はテレビを始め、新聞や雑誌、ラジオなど、いわゆる“マス4媒体”の存在感が大きく揺らいだ“分水嶺”の年として記憶される。

最初は、昨年7月に行われた「東京都知事選」だった。当初、メディアは現職の小池百合子サンに挑む蓮舫サンの“新旧女性対決”の構図を描いたが――選挙中盤から広島県の安芸高田市の前市長・石丸伸二サンがYouTubeを巧みに使った戦術で猛烈に追い上げ、2位でゴール。蓮舫サンは3位に沈んだ。この結果を読めなかったメディアは、ネット界隈から「オールドメディア」と揶揄されたのである。

その次は、現職の知事が失職して臨んだ「兵庫県知事選」(2024年11月)だった。ここでもメディアは当初、齋藤元彦前知事の“パワハラ疑惑”を糾弾し、彼の捨て身の再出馬は徒労に終わるかと思われた。しかし――前知事はたった一人の辻立ちから始めて、SNSを背景に急速に支持を広げ、よもやの再選。その間、メディアはついぞ齋藤陣営の盛り上がりを報じなかった。再び彼らは「オールドメディア」の烙印を押されたのである。

いや、何もソレは日本だけの現象じゃなかった。昨年行なわれた、4年に一度の「アメリカ大統領選挙」もそうだった。当初は無難に現職のジョー・バイデンの再選と見られたが、同年7月に対抗馬のトランプの暗殺未遂事件が起きて、一気にバイデンの再選に黄信号が灯った。そこで民主党は高齢のバイデンに代え、副大統領の若いカマラ・ハリスを立て、史上初の女性大統領誕生の機運を盛り上げたのである。

世論は再び民主党へ傾いたかに見えた。元来、民主党推しのメディアはそのムードを煽り、有名アーティストやハリウッドのスターたちもことごとくハリス支持を表明した。民主党大会にビヨンセが登場すると、会場はロックコンサート並みに沸き立った。テレビや新聞などの大手メディアは「接戦だが、ややハリス有利」と報じた。

しかし――結果はトランプの圧勝。当選後、トランプは、彼ら大手メディアを相手にこう皮肉った――「レガシー(伝統的)メディア」と。それは、日本における“オールドメディア”と同義語だった。

オールドメディアが嫌われる理由

この大統領選、トランプの勝因として、若い男性層がハリスよりトランプを多く支持したとされ、その原動力の1つにビデオポッドキャスト番組が挙げられた。近年、アメリカではポッドキャストは音声配信より動画配信が主流となり、先の選挙戦の終盤、トランプはそんなポッドキャスト番組に相次いで出演し、時に3時間も喋り続けたという。尺に制限のないポッドキャスト番組だから出来たことだった。

実際、アメリカでは近年、テレビや新聞などの“伝統的メディア”への信頼度が3割台にまで低下しているという。代わって、若年層を中心に、先のポッドキャスト番組やSNS等の“新興メディア”でニュースを視聴する機会が増えているとか。なぜ、若者たちは伝統的メディアより、新興メディアを支持するのか。

その答えは、NHKのWEB記事「トランプ政権で存在感増す新興メディア なぜ?」の中にヒントがある。同記事によると、アメリカの若者曰く「伝統的メディアのコンテンツは多くが編集されている。一方、ポッドキャストはそれに比べると編集がされておらず、出演者の言葉をより長く聞くことができるので、信頼できると感じる」――。

そして、当のポッドキャスト番組もこう証言する。「伝統的なメディアは、トランプ大統領やその考え方に反対する非常に明確な信念とイデオロギーを持っている。しかし彼らは、自分たちは活動家ではなく、中立だというふりをしたがる。片や私たちはトランプ大統領の勝利に貢献した市民の声を反映させている。偏見というと聞こえは悪いが、私たちは政治的な意見を隠していない」。

――これ、結構重要な論点なんですね。旧来の伝統的メディアは中立を装いつつ、その実、片方に肩入れをしていると。一方、新興メディアは自らの立ち位置を明確にした上で、そのスタンスで番組を作っていると。この言説、概ね日米双方に共通するものじゃないだろうか。要は、オールドメディアも伝統的メディアも、その二枚舌で、比較的フラットな若年層(極右や保守勢力でなく、平均的若者たちである点がミソ)に、すっかり嫌われてしまったのである。

2025年も敗北したオールドメディア

そして、そんなオールドメディアの劣勢は、今年――2025年に入っても続いている。まず、7月に行われた参議院選挙で、参政党が「比例」で立憲民主党を上回る躍進を遂げるコトをオールドメディアは読み切れなかった。また、先の自民党の総裁選でも、小泉進次郎サンを終始優勢と報じて、高市早苗陣営の逆転劇を最後まで掴めなかった。

原因は――先にも申し上げた通り、ごく平均的な若者たちに、もはやオールドメディアがすっかり嫌われてしまったコトにある。問題は、その反動で、若者たちはオールドメディアの“逆張り”をしているだけなのに、メディアの側に、若者たちの離反を招いた自覚と反省が見られない点である。

とはいえ、本連載(TVコンシェルジュ)としては、オールドメディア…もとい、テレビにもう少し頑張ってもらいたいのが本音。テレビに、もう一度若者たちと並走してほしい――いわば、“テレビ・ルネッサンス”を実現してほしいと本気で願っている。ならば、この悪しき流れを断ち切るにはどうしたらいいか。と、その答えに行く前に、反面教師じゃないけど――1つ、ある番組を紹介しましょう。TBS系の『報道特集』である。

“偏向報道”と揶揄された番組

そう、『報道特集』――。そのルーツは古く、番組がスタートしたのは、1980年である。当時は、まだ「報道のTBS」と呼ばれていた時代で、同番組は『ニュースコープ』と並ぶTBSの2大報道番組だった。個人的には、料治直矢サンと堀宏サンのオッサン2人がWキャスターを務めていた(褒めてます)80年代の硬派な雰囲気が好きでしたね。

ただ、90年代に入るとNHKも民放も、テレビ朝日の『ニュースステーション』の影響で、報道番組全般がエンタメ化。同番組もその流れに逆らえず、阿川佐和子サンをサブキャスターに迎えるなど、ややソフト路線に舵を切る。その後、97年に料治直矢サンが亡くなると、代わって同番組初の女性メインキャスターとして田丸美寿々サンが就任。2000年代に入ると、日曜18時台の裏番組の日本テレビ系『真相報道 バンキシャ!』に段々と視聴率で押されるようになり――2008年、同番組は土曜日の夕方に枠移動して、現在に至る。

そんな伝統ある同番組に“異変”が生じたのが、昨年の“オールドメディア”の要因の1つとなった兵庫県知事選だった。同番組、よほど先の選挙結果がお気に召さなかったのか、その直後から今年の前半にかけて、のべ14週にも渡り、齋藤元彦同県知事に関する“疑惑”と称する特集を編成したのである。まぁ、新聞や週刊誌が1つのネタにキャンペーン的に固執するコトはよくあるが、全国放送の地上波のテレビとなると、かなり異例だった。

SNSで、同番組が“偏向報道”と揶揄され始めたのは、その頃である。まぁ、同番組が何か新しいスクープを掘り当てたとか、他局が後追い報道を始めたとか、客観的な“進展”があれば別だけど、特にそんな気配はなく――。結果的に、先の11月に一連の齋藤知事に対する嫌疑は不起訴に終わり、同番組はサラリとそれを報じて、何も論評しなかった。

それよりも驚いたのは、キャンペーン報道当時、同番組のSNSの「X」のアカウントには、視聴者から同案件に対して“賛否”の声が寄せられていたんだけど、“批判”の声には一切沈黙を貫き、一方“賛意”を示すユーザーにのみ好意的な返信をしていたんですね。これは、報道番組を自称するテレビメディアとして異例の対応だった。

『報道特集』が侵した“禁じ手”

テレビは公共のメディアである。NHKは公共放送だが、民放も「国民の財産たる公共の電波を預かり、放送している」点で、紛うことなき公共のメディアだ。そして、限りある電波を使わせてもらう利点として、テレビの地上波の全国ネットは、NHK2波と民放5系列という超・寡占状態にある。これは、とてつもないアドバンテージである。

それゆえ、テレビ報道の基本は、放送法第4条によると、公正公平な客観的な事実の報道と、多面的な視点の紹介(両論併記)とされる。欧米のニュース番組は基本、この原則を守っている。視聴者の意見が割れそうな重要案件には、必ず識者を2人呼んで、異なる2つの視点を紹介しつつ、番組の“アンカー”(キャスター)は自らの意見を述べず、その判断は視聴者に委ねられる。それがテレビジャーナリズムの「矜持」とされる。

翻って、TBSの『報道特集』には、その姿勢は見られない。それどころか今年の7月、参院選の最中に放映した同番組の内容を巡って、参政党がBPO(放送倫理・番組向上機構)に申し立てをするという新たな騒動も起きている。それ以前、地上波の報道番組は、選挙期間中は過度な選挙報道を控えるのが慣習だったが、昨年の“オールドメディアの惨敗”を受け、テレビ各局とも今後は踏み込んだ選挙報道に方針転換すると表明した矢先だった。

もちろん、ネットに広がる明らかなフェイクニュースを正したり、ある争点について各政党の主張の違いを深掘りするのは何ら問題ない。要は、テレビという公的なメディアの役割として、視聴者に公平で、多面的な“判断材料”を提供するというコト。ところが――『報道特集』は、参政党の掲げる公約「日本人ファースト」をストレートに“排外主義”と印象付け、その一方、同党を支持する側の声は一切伝えなかった。つまり、自ら“両論併記”を放棄してしまった。更にその日の番組の最後、同局のアナウンサーがこう発言したのである。

「学校の友だちだったり、職場の同僚だったり、自分の1票がひょっとしたらそういう身近な人たちの暮らしを脅かすものになるかもしれない。これまで以上に想像力を持って投票しなければいけないなと感じています」

――うーん…これはちょっとアウトじゃないの。局のアナウンサーの発言ということは、即ちTBSの公式見解になる。改めて述べるが、放送法第4条には「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること」という項目がある。参政党の掲げる「日本人ファースト」も様々な解釈があるのに、ことさら“排外主義”に特化して、視聴者に同党への恐怖心や、その偏狭性を煽るのは、公共のテレビメディアとして明らかにやりすぎである。

“不特定多数”をアドバンテージにした『世界陸上』

繰り返すが、新聞や雑誌などの“民間”のメディアが自らのスタンスに沿った報道をするのは何ら問題ない。読者は、各メディアのポジションを理解した上で新聞や雑誌を購入するので、むしろ良好な読後感に繋がる。しかし――公共の電波を用いるテレビは違う。特に地上波の場合、“お茶の間”には様々な思想信条の人々が混在する。ゆえに、その報道姿勢は、特定の客に寄り添うポジショントークではなく、不特定多数の視聴者に寄り添う多角的な視点が求められる。

不特定多数の視聴者――カギはそこ。勘違いしちゃいけないのは、それは決してネガティブな意味合いじゃないってコト。特定のユーザーを相手にするニッチな商売と違い、不特定多数のお茶の間を相手にするというコトは、やり方次第で、とてつもない巨大マーケットを生み出せるのだ。

例えば――これもTBSの仕事になるけど、今秋、実に34年ぶりに東京で『世界陸上』が開催された。かの中継、連日、ゴールデンタイムの世帯視聴率が15%を超え、最終日は驚異の22.1%。昨今、NHKの朝ドラと大河ドラマを除いて、二桁視聴率ですら難しい時代に、この数字は快挙である。何ゆえ、同中継は異例の高視聴率を獲得できたのか。

――織田さん(織田裕二)である。同中継のスペシャルアンバサダーの織田さんのお陰である。もちろん、地元開催ゆえにゴールデンタイムに“人気競技”が見られる「地の利」もあった。しかし、サッカーW杯やオリンピックと違い、そもそも日本人選手の活躍があまり期待できない陸上競技において、ここまで高視聴率を連発できたのは――日本人に特化せず、どの国の選手に対しても変わらぬ熱量を注いでくれた織田さんのお陰である。

例えば、男子棒高跳びの世界記録保持者デュプランティス(スウェーデン)には、前月(8月)に彼自身が出したばかりの世界記録(6メートル29㎝)を踏まえ、「いよいよ、あと1センチ!」と夢の大台への期待感をストレートに煽った。また、女子400メートル障害の世界記録保持者マクラフリン(アメリカ)には「楽しみでしょうがない。今回はハードルではなく、初めて400メートルで出場してきます!」と、陸上オタクらしい視点を披露した。

そして、いざ決勝を迎えると――6メートル30㎝の世界新記録を出したデュプランティスには「赤の他人ですよ、なんでこんなに心を動かされるのか。1日だけ代わってみたい!」と独特の表現で喜びを爆発させ、世界歴代2位で金メダルに輝いたマクラフリンには「1位の記録ってやんちゃな記録(※40年前のステートアマ時代の東ドイツの選手が出した記録)なんで。やんちゃな時代ですよ。もうこんなの消したいって、いつも思ってる記録に手が届くよ!」と、めちゃくちゃマニアックに、その“偉業”を解説してくれた。

そう、そんな熱い織田さんのナビゲートで、「日本人にこだわらず、純粋に世界のトップアスリートたちの活躍を楽しむ」という“視点”が明確になり、同中継は高視聴率を連発したのである。ポイントは3つ――

①番組(コンテンツ)自体に力がある(ゴールデンタイムに世界のトップアスリートたちの偉業を見られる!)こと。

②陸上のコアファンじゃない、フワッとした(不特定多数の)“お茶の間”なる巨大マーケットの存在。

③そんなお茶の間の人たちを番組にナビゲートする(何が面白いかを伝えてくれる)織田さんの存在。

――である。つまり、地上波テレビの強みとは、番組(コンテンツ)自体に力があれば(ホンモノであれば)、その向こうにいるフワッとした(不特定多数の)“お茶の間”の人々を上手に誘導するコトで、高視聴率という巨大マーケットを生み出せることに他ならない。

大相撲中継がプロ野球やJリーグより強い理由

段々とテレビというメディアの“核心”(あるべき姿)が見えてきた。ここで、NHKの「大相撲中継」の例を挙げてみよう。

あまり語られないが、「大相撲中継」は極めて視聴率の高い、優良なコンテンツである。競技のコアなファンの総数では、プロ野球やJリーグに遥かに及ばないものの、テレビ中継となると、その人気は逆転する。今やプロ野球もJリーグも、レギュラーシーズンの全国放送はNHKくらいしかなく、数字も2~3%である(※もっとも、プロ野球はBSやローカル局に軸足を移し、JリーグもDAZNが主戦場であり、そちらでは安定した視聴者を獲得している)。

一方、NHKの「大相撲中継」は、直近では、今年の九州場所・千秋楽の世帯視聴率が、なんと20.0%もあったんです。横綱・大の里が怪我で急遽休場したものの、安青錦の大関昇進がかかった本割と、同力士と豊昇龍の優勝決定戦で盛り上がったからである。それにしても20%の大台は凄い。もちろん、高齢層に視聴者が多いコトも高視聴率の要因の1つだが、僕はソレ以上に大相撲という競技が極めてテレビにマッチした優良コンテンツだからだと思う。

大相撲中継のタイムスケジュールは、大体、午後4時くらいから幕内の取組が始まり、平均20番ほど行われ、午後6時に終わる。優勝争いや人気力士が登場するのは、午後5時以降の10番で、視聴率が高いのもこの時間帯だ。前頭の中盤あたりから始まり、時間が進むに連れ、登場する力士の番付も段々と上がり、ラスト3番は大関と横綱が登場する。

この後ろに行くほど強い力士が登場するフォーマットは、スポーツエンタメの基本である。加えて、相撲は1つの取組が10秒以内で決着し、しかも勝ち負けが明確。技も多彩で、時に小兵が大型力士を破る面白さもある。1時間に10番も取組を見られるお得感もある。そう――大相撲中継は、特に相撲に詳しくない、フワッとした不特定多数の視聴者が見ても、ちゃんと面白いコンテンツなのだ。

更に近年、大相撲はインバウンド客からの人気も高く、国際的な注目度も上がっている。それは、今年10月に行われた「大相撲ロンドン公演」の盛況ぶりが証明する。そう、外国人が見ても、アレは勝負が白黒はっきりして、技も派手で、エンタメとして超・優良コンテンツなのだ。現在、NHKワールドで、「大相撲」は世界各国へダイジェスト版が放映・配信されているが、いっそNetflixで生配信して、英語で実況したらどうだろう。

WBC2026をネトフリが中継する理由

大相撲をネトフリが配信する――何もソレは荒唐無稽な与太話ではない。現に、来年――2026年3月に開催される「第6回ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」の日本国内の独占放送権を、米動画配信大手のNetflixが獲得したのは、既報の通りである。もはやメジャーなスポーツ中継はテレビの独壇場ではない。ネットが生配信する時代になりつつある。

参考までに、前回の「第5回WBC」(2023年/※コロナ禍で2年延期)の日本における世帯視聴率がどうだったかと言うと――同年の年間視聴率ベスト10のうち、実に1位から9位がWBCのゲームという無双状態だった(※10位が『NHK紅白』)。ちなみに、1位は第2ラウンドの「日本×イタリア」戦の48.0%(!)で、決勝の「日本×アメリカ」戦も平日午前の放送ながら、なんと42.4%(年間7位)もあった。みんな、会社や学校はどうしたんだろう(笑)。

更に言えば、WBCは、日本が優勝した第1回(2006年)から、既に日本で大人気だったんですね。思い返せば、同回の決勝の視聴率は43.4%もあった(松坂が好投して、大会MVPに輝いたゲームだ)。その後の大会も、概ね20~40%台で推移。総じて、日本が優勝した大会(第1回、第2回、第5回)ほど視聴率が高くなる傾向にある(当然だろう)。

まぁ、そんな日本にとってドル箱の大会をネトフリに取られたので、同ニュースが報じられた先の8月26日の朝、日本中が大騒ぎになった。あの大谷翔平や吉田正尚が活躍したWBCを、次回はテレビで見られないのだ。とはいえ――その第一報を聞いた時、正直僕は「やっぱり」と思ってしまった。なぜなら、Netflixは今年に入って“スポーツのライブ配信”を本格化すると、かねてより宣言していたからである。

実際、昨年のクリスマスの日、Netflixは米NFLのドル箱である「クリスマスゲーム」の中継権を獲得し、米国内で1億8000万ドル(約270億円)もの広告収入を生み出したのである。同ゲームの米国の視聴者数は6,500万人を超え、米国史上最も多く視聴されたNFLのレギュラーシーズンの試合となった。また、ハーフタイムにビヨンセがパフォーマンスを披露した「Beyoncé Bowl」は世界中の話題を集め、SNSの「X」では「Christmas」を上回るトレンド1位になったという。そう、その日200ヶ国以上の視聴者が、夢の試合とスター選手、そしてビヨンセのパフォーマンスを楽しんだのである。

Netflixがメジャーなスポーツのライブ配信に進出したのは、頭打ちだった北米市場の新規会員を掘り起こすのと、伸びしろのあるアジアとアフリカ市場の更なる開拓である。その呼び水として、Netflixが新たに導入したのが、“広告付きの廉価プラン”だった。そして――その試みは現状、大いなる成果を上げている。そう、スポーツのライブ配信と広告付きの廉価プラン――ある意味、Netflixは“テレビ”の領域に近づこうとしている。逆に言えば、スポーツ中継と広告こそが、テレビをテレビたらしめる最大の魅力なのだ。

「ライブ感」「SNS」「不特定多数」がテレビの強み

いよいよ、テレビの魅力を再発見する“テレビ・ルネッサンス”の核心に近づいてきた。何ゆえ、Netflixはテレビの領域を目指すのか。その胸の内を僕なりに紐解くと――スポーツ中継はライブ配信の一丁目一番地で、SNSのトレンドによって、その数値は可視化される。更に広告付きプランは、視聴者の懐にやさしい。そのココロは――視聴のハードルを下げ、“不特定多数”の巨大なマーケットを創出できるコト。

これまで僕らは、2015年に日本に来航したNetflixという“黒船”のせいで、もはや“斜陽メディア”として悩める日本のテレビ界――という構図を勝手に思い描いていた。しかし、図らずも今回、Netflixが新たに目指した領域が、そんな“テレビ”だったことが露呈した。そう――日本のテレビは、今こそ自らの強みを再認識すべきである。

テレビの強み――それは「ライブ感」、「SNSとの親和性」、そして「不特定多数」の視聴者の存在である。テレビの歴史を紐解けば、視聴率の上位に並ぶのは、ボクシングやサッカー、野球など圧倒的にスポーツ中継(ライブ)だ。また、スポーツに限らずとも、かつての音楽番組の『ザ・ベストテン』(TBS系)やバラエティの『笑っていいとも!』(フジテレビ系)など、ライブ感(生放送)ゆえのハプニング性が人気を押し上げた番組も多々あった。

そして、テレビは「SNS」との親和性も非常に高い。今も続く『24時間テレビ 愛は地球を救う』(日本テレビ系)や『M-1グランプリ』(テレビ朝日系)が根強く高視聴率なのは、SNSの影響と無縁ではない。誰しも今、目の前で行われているコトの“感想”を他人と共有したいのだ。「金曜ロードショー」(日本テレビ系)でジブリ映画の『天空の城ラピュタ』(宮崎駿監督)が放映される度に、飽きもせずSNSで「バルス」祭りが行われるのもそう。

そう言えば、今年の8月15日の終戦記念日に「金ロー」で放映された『火垂るの墓』(高畑勲監督)も、SNSがかなりバズったと記憶する。今回は、初めて同映画が終戦記念日に放映されたタイミングも重なり、7年前に放映された時より、視聴率が0.5ポイント上昇した。この7年のテレビ界全体の世帯視聴率の低下を思えば、その上昇幅は決して小さくない。映画やドラマにとって“いつ放映するか”(イベント感が増すか)も、ライブ感やSNSの醸成において、極めて重要なポイントになる。

オールドメディアと呼ばれないために

最後に――テレビの最大の強みとも言える「不特定多数」の視聴者の存在について語りたい。別名、フワッとしたお茶の間の存在。先にも記したけど、彼らを上手に番組に誘導してあげれば、『世界陸上』の織田裕二さんじゃないけど、必ずや高い視聴率を生み出せる。あるいは、埋もれていた名作ドラマが“見つかる”コトもある。

例えば、今年1月クールにフジテレビ系で放映された連続ドラマ『119エマージェンシーコール』もそうだった。ちょうどフジが大逆風にさらされた時期で、番宣もままならず、初回視聴率は7.3%と、“月9”としては、やや物足りない船出だった。だが、ドラマとしてのクオリティは非常に高く、SNSやTVerで段々と世間に見つかり始め、終盤は8~9%と視聴率が上昇したのである。そう、コンテンツさえ強ければ(ホンモノならば)、お天道様はちゃんと見ている(SNSでちゃんと見つかる)のが、今の時代である。だからテレビ関係者は自信を持って、自分たちの信じる面白いドラマを作ってほしい。

まぁ、いろいろと長く語ってきたけど、テレビが若者たちに「オールドメディア」と呼ばれないために必要なことは――改めて、先にも挙げたテレビの強み――「ライブ感」、「SNSとの親和性」、そして「不特定多数」の視聴者の存在を再認識することに他ならない。そして何より、大人の事情や予定調和、効率性といった安易な道を選ばず、「ホンモノの番組」で勝負するコトである。

かつて『ザ・ベストテン』は、それまでプロデューサーがキャスティング権を握り、よからぬ忖度や予定調和が蔓延していた音楽番組の空気を嫌い、純粋にマーケットにキャスティングを委ねる(公正な市場データが反映される)フォーマットでスタートした。売りは生放送。そんな記念すべき第1回放送は、大スター山口百恵が11位と出場を逃し、一方、4位に入った「わかれうた」の中島みゆきは出場辞退と、一見すると、散々な船出と思われた。

しかし――そんな“嘘偽りのない”番組作りの姿勢は、次第に若者たちの共感を呼び、同番組は瞬く間に視聴率30%台の超・人気番組へと成長したのである。そう、今のテレビ界に必要なのは、あの頃の若きテレビマンたちの“志”を取り戻すことじゃないだろうか。つまり、報道番組は「両論併記」で多面的な見方をお茶の間に伝え、番組が結論づけない。ドラマは知名度あるキャスティングより、脚本と役者の演技力を重視する。バラエティはスタジオでVTRを流してワイプに出演者の顔を入れるフォーマットから脱却して、世界に売れる新しいフォーマットを開発する――等々。

すぐには結果が出ないかもしれない。しかし、志あるテレビマンたちの挑戦は、必ずや若者たちに伝わり、再び、彼らはテレビへの信頼を取り戻し、ホンモノの番組を見てくれるだろう。そうなると、テレビは再び、時代と並走できるかもしれない。

その時――「オールドメディア」なるワードは、きっと死語になっている。